日本酒の長い歴史のなかで受け継がれ、親しまれてきた樽酒にはたくさんの魅力があります。 こちらでは樽酒のとっておき情報をお伝えします。

-

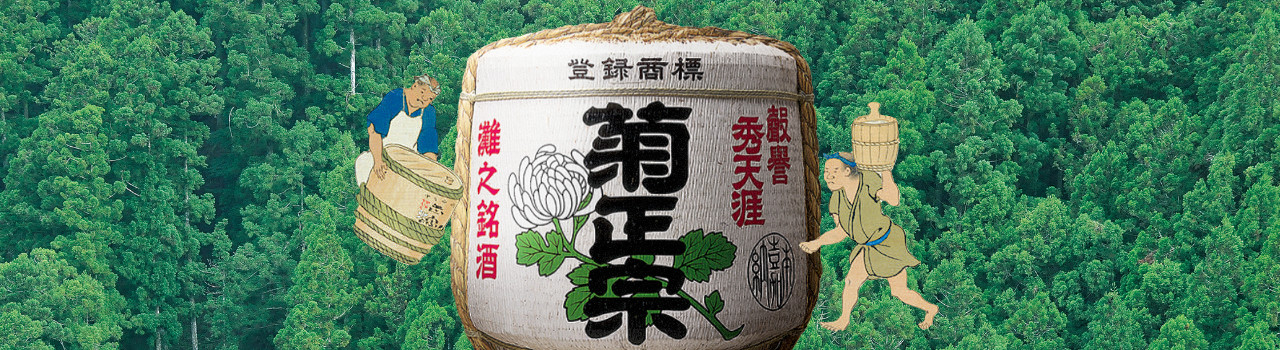

結婚披露宴や竣工式などお祝い事での樽酒といえば、「鏡開き」。木槌で叩いて豪快に開き、その場にいる全員で香り高い樽酒を酌み交わすことで生まれる一体感は祝いの場を大いに盛り上げます。

鏡開きの由来は諸説ありますが、武士が戦への出陣時に自兵の気持ちを鼓舞するために酒樽から酒をふるまったことがはじまりだといわれています。昔の酒屋は丸く平らな酒樽のふたを「鏡」と呼んでおり、ふたを割ってお酒を飲むことを「鏡開き」と呼ぶようになったのだとか。また、「鏡」を開くことで「運」も開くとされ、縁起がいい催しとして今に伝わっています。

現代では樽に入った樽酒を日常で目にする機会が減り、鏡開きでしか見たことがない方も多いかもしれません。しかし、菰を巻いた本荷樽の豪快美麗な佇まいは、ニッポンの美意識を感じさせるもののひとつ。鏡開きとともに未来へと伝えていきたい文化です。

-

日本人は木の香りが大好き。昔から木の家に住み、木の家具に囲まれ、木のお風呂に入ってきたのですから、木香を「いい香り」と感じるのも当たり前かもしれません。

木の香りは人の気分を安らげてリラックスさせる効果があるといわれており、近年はアロマテラピーに利用されています。また、木には鎮静作用など健康増進に働きかけるとされるいくつかの成分が含まれているため、漢方の分野でも活用されているとか。

吉野杉の樽で寝かせた「樽酒」には、香りだけでなく、杉の木の成分も移っていることが研究で明らかになっています。自然豊かな吉野で育まれた杉は、その自然のパワーでお酒の風味を高め、さらに、わたしたちに癒やしも与えてくれているようです。

江戸時代はお酒を樽に入れて運んでいたため、すべての日本酒は樽酒でした。時代が変わり日本酒がびんで売られはじめると、びん詰めの酒と樽に入れた酒を区別する必要がでてきたため、「樽酒」と呼ばれるようになったといわれています。

樽酒をご家庭で手軽に楽しんでいただくため、びんでもおいしく飲める樽酒を1966年に発売しました。当初の容量は1.8Lだけでしたが、1972年に720mLを発売。その後、多様なサイズで展開しています。