第6巻 日本酒の歴史(前)

戦国時代の酒

1.戦国時代の酒

戦国期は、戦国大名の城下町や寺社の門前町を中心に商品の流通が活発になり、地方の酒が僧坊酒とは別 に京に進出して、洛中の酒屋と競合するようになりました。

2.諸白酒(もろはくしゅ)

戦国時代後半に「菩提泉」で名声を博した大和菩提山正歴寺で麹米・掛米共に精白米を使った「諸白酒」が造られ、16世紀にはそれまで京で最も評価の高かった河内天野山金剛寺の「天野酒(あまのしゅ)」と肩を並べるようになりました。

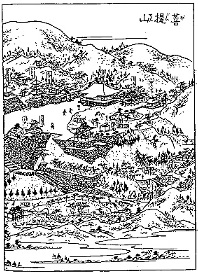

この南都諸白はまもなく天野酒をも凌駕し、「天下一」の評判を得るようになります。左図;菩提山正暦寺(『大和名所図会』)

3.地方の旨酒

以前は京より「田舎酒」と呼ばれていた地方の酒が台頭してきました。

有名になる地方の酒は、戦国時代前半には米が集中する港町で造られ、後半には戦国大名の城下町に多くなってきました。

代表的なものとして

- (1)摂津西宮の旨酒

- (2)加賀宮越の菊酒

- (3)博多の練貫(ねりぬき)酒

- (4)伊豆の江川酒

- (5)近江坂本の酒

- (6)備前児島の酒

- (7)備後尾道、三原の酒

- (8)豊前小倉の酒

- (9)伏見の酒

が挙げられます。

寒造り、三段掛け等、技術的にも現代の酒造りの基本となっています。

引用文献:加藤百一著「日本の酒 5,000年」技報堂出版